雷門は大提灯がメディアで何かと取り沙汰され、今や知らない人がいないほどスッカリかりかりガリガリ君!‥なほど有名になっていますが、どんな度合いの有名やねん ちょ〜っと記念写真を撮る前に雷門の歴史や名前の由来などを知ってみませんかぃ?

浅草・浅草寺「雷門」

創建年

- 942年(天慶5年)※平安時代

正式名称

- 風神雷神門(ふうじんらいじんもん)

雷門の大きさ

- 横幅11.4m

- 奥行き6.1m

- 高さ11.7m

建築様式(造り)

- 鉄筋コンクリート造

- 八脚門

雷門の屋根

- 本瓦葺

- 切妻屋根

造営者

- 武蔵守 平公雅(創建当初)

- 松下幸之助(再建時)

平瓦と丸瓦が交互に使われている屋根

屋根の最も高い部分から両側に傾斜を作った屋根

開門・閉門時間

- なし(24時間観覧可能)

項・一覧

- 1 浅草・浅草寺「雷門」

- 2 雷門の読み方

- 3 雷門の正式名は「風神雷神門」!

- 4 「風神雷神門」の名前の由来

- 5 「雷門」の名前の由来

- 6 東京 浅草・雷門の別名

- 7 ところで‥いつから雷門と呼ばれるようになったの?

- 8 浅草の歴史と浅草寺の創建

- 9 浅草寺・雷門の歴史(年表)

- 10 雷門はいつ頃できた?「雷門の創建年」

- 11 ええっ?!布で作った雷門が建っていた時期があった?!

- 12 雷門(大提灯)の文字は最初から「雷門」ではなかった!

- 13 江戸時代の雷門とその周辺の地図

- 14 江戸時代後期の浅草寺境内の様子

- 15 江戸時代の雷門は午後6時には閉められた?

- 16 雷門の特徴

- 17 雷門の役割とご利益

- 18 「雷門通り」とは?

- 19 あまり語られていない昭和再建時の秘話

- 20 関連記事一覧

雷門の読み方

「かみなりもん」

雷門の正式名は「風神雷神門」!

現在では雷門ですが、正式名称は「風神雷神」です。

「風神雷神門」の名前の由来

風神雷神像が安置される門ということで「風神雷神門」とも呼ばれてい‥‥‥申す。グヘっ

「雷門」の名前の由来

「雷門」の名前の由来は雷神像が門に祀られているいることに由来します。

江戸時代には「雷神門」とも呼ばれていることから、いつしか省略する形で「雷門」と呼ばれるようになっていることが推察できまする。

なぜ「風門」ではなく「雷門」になったのか?

日本人は略すのが好きなように江戸時代からすでに言葉を省略する習性のようなものがあったのでしょう。

江戸時代の雷門は川柳で以下のようにも詠まれてい‥‥申す。グハっ

『門の名で見りゃ、風神は居候(いそうろう)』

実際、風よりも雷にまつわる故事が多いことからも察することができるように古来、雷は民衆の身近な存在です。

現代でも例を挙げると‥‥

『ヘソ出して寝てたら雷の神にヘソを取られる』

などという言葉誰しもが子供の頃に親から聞かされた記憶はゴザんせんかぃ?

現在でも雷は落ちるとやっかいなものであり、落ちる前にゴロゴロというクソほど大きい音が広いお空にコダマします。

早い話が風の神よりも、雷の神の方がイジるネタが多いということでゴザる。

それゆえいつしか「風神」は省かれて「雷門」に着地したのでしょう。

東京 浅草・雷門の別名

「山門」「総門」

創建当初の雷門は現在の駒形堂付近に建っていましたが、この当時は「山門」や「総門」と呼ばれていました。

総門が駒形堂近くに建てられた理由はご推察のとおり、かつては駒形堂が浅草寺参拝のスタート地点、すなわち「浅草寺境内への入口」とされていたからです。

参拝者は渡船で隅田川を渡り、まずは駒形堂へ詣でてから総門(山門)をくぐり、「掛見世(かけみせ/=現在の”仲見世”商店街のこと)」通って、観音堂(本堂)を目指したのです。

関連記事:浅草・浅草寺「駒形堂」

「神鳴門(しんめいもん)」

実は、この雷門には、もう1つ別名があるのですが、「神鳴門(しんめいもん)」と呼びまする。

『雷門』‥‥と書かれた大提灯が有名になりすぎて、本来の名前が忘れられた恰好になってい‥‥申す。

「神鳴門」の名前の由来や意味

神鳴門の名前の由来は「風も雷も音がする(鳴る)」ことから「あてられた漢字」です。

ところで‥いつから雷門と呼ばれるようになったの?

「雷門」と呼ばれるようになった年代や時代は不詳とされてい‥‥申す。

ただ、江戸時代中期頃にはすでに「雷門」という名前が定着していたようです。

この雷門は、以下のような川柳などにも詠まれていますが、いつから雷門と呼ばれるようになったのかは現今に至っても判然としないようです。

浅草の歴史と浅草寺の創建

浅草縁起によれば、628年(推古天皇時代)、檜前浜成・竹成という漁師の兄弟が隅田川で漁撈の最中、観音像を投網で掬い上げまする。

この観音像が後の浅草寺本堂にて祀られることになる御本尊です。

その後、兄弟は自分たちのラスボス(村長)である「土師中知」という人物へ観音像を見せ、縁を感じた土師氏は自宅を寺へと改造し、観音像を奉斎しまする。

この時の土師氏の自宅が浅草寺の起源となり得るものであり、以来、示現したありがたい観音様(観音像)を拝するために多くの参拝者が土師氏の屋敷へ訪れるようになりまする。

こうして浅草は土師氏の屋敷(現在の本堂に相当)を中心した宗教都市として隆栄していく運びとなり申す。

浅草寺の華々しい隆昌は江戸時代。徳川家康公は関ヶ原合戦前に浅草寺で戦勝祈願し、見事、勝利を手中に収めます。以来、江戸時代を通して浅草寺は徳川一門の祈願寺として手厚い庇護を受けるに至りまする。

やがて浅草寺の繁栄と比例し、門前町が形成されるようになりまする。

現在の仲見世商店街の前身となる床店(とこみせ/小屋掛けの店)や、水茶屋、大道芸など、浅草は江戸随一の繁華街として独自の歩みをみせはじめるのです。

星霜経てなおも浅草は東京を代表する繁華街であり続け、現在ではインバウンド需要も重なり、日本ひいては世界を代表する行楽地として注目が寄せられてい‥‥‥申す。グホっ

浅草寺・雷門の歴史(年表)

| 年 | 歴史 |

|---|---|

| 942年 | 武蔵国への配置換えを希望していた安房国(あわのくに)の領主、平公雅(たいらのきんまさ)が、武蔵国に着任する。 かねて浅草寺に参拝・祈願していた公雅によって、門を始めとする伽藍が整備される。創建当初の雷門の位置は現在の駒形堂近辺。 ※武蔵国:現在の東京都、埼玉県と神奈川県の一部、安房国:現在の千葉県の一部 ※平公雅は、935年(承平5年)から関東地方で蜂起した平将門のいとこ ・鎌倉時代 門を現在の場所に移築、風神雷神を造立(制作) |

| 1180年 | 源頼朝が参拝に訪れる。この時頼朝は鶴岡八幡宮造営のために浅草周辺の腕利きの大工を自陣へ囲う。 |

| 1590年 | 徳川家康公、江戸入府を機に浅草寺を祈願所に定める。関ヶ原の戦勝祈願も浅草寺で行われた。 |

| 1642年 | 2月19日、火災で焼失 |

| 1649年 | 徳川家光公の寄進により伽藍内の本堂ならびに諸堂塔が再建される。 |

| 1685年 | 仲見世の前身となる”掛見世”と呼ばれた商店街ができる。またこの年、浅草寺は寛永寺(上野)の管理下に置かれる。 |

| 1767年 | 火災で焼失 |

| 1795年 | 3月再建成る。※この時、「雷門」と書かれた提灯が初めて奉納される |

| 1804年〜18年頃 | 「雷門」という通称が用いられるようになる。 |

| 1851年 | 輪王寺宮の御成り(参拝) |

| 1865年 | 12月、浅草田原町の火災の類焼により雷門焼失※「浅草田原町(たわらまち)」は現在の雷門1丁目一部と寿3丁目の一部。 ※以降は博覧会や、戦争で勝った記念などのイベント毎に仮設の雷門が建てられたが、本格的には再建されず。 |

| 1882年 | 雷門前に鉄道馬車の線路が敷かれる。 |

| 1886年 | 1886年(明治19年)、仮設の雷門として「布張りの雷門」が仮造営される。 |

| 1960年 | 松下幸之助氏(松下電器産業社長※現パナソニック)の寄進により再建 |

| 1982年 | 塗り替え工事が完成 |

| 1978年 | 松下グループ有志の寄進で天龍像と金龍像が奉納される。 |

| 2003年 | 江戸幕府創始400年を記念して提灯を新調し、従来のもの(670kg)より大きくする(700kg)。10月には雷門のライトアップが始まる。 |

| 2013年 | 2013年で5回目の提灯掛け換えが執り行われる。 |

| 2020年 | 4月17日に7年ぶりに新調される。通算6回目。今回の取り替えにて提灯底部の金具が初めて新調される。当初の金色の輝きを取り戻す。懸吊式は新型コロナの影響で中止。 |

1649年(慶安二年)の徳川家光公による伽藍再建後の雷門の様子

浅草雷門再建落成之図(歌川国政・作)

この絵図は1649年(慶安二年)の徳川家光公による伽藍再建後の雷門と、雷門を通って本堂へ向かって進む御遷座の行列を描いたものです。

このとき現在の浅草寺の隣に建つ浅草神社もともに再建されており、浅草神社の本殿は奇跡的に戦災を免れていまする。

つまり、浅草神社の本殿は1649年(慶安二年)の徳川家光公による再建時のものです。うきゃ

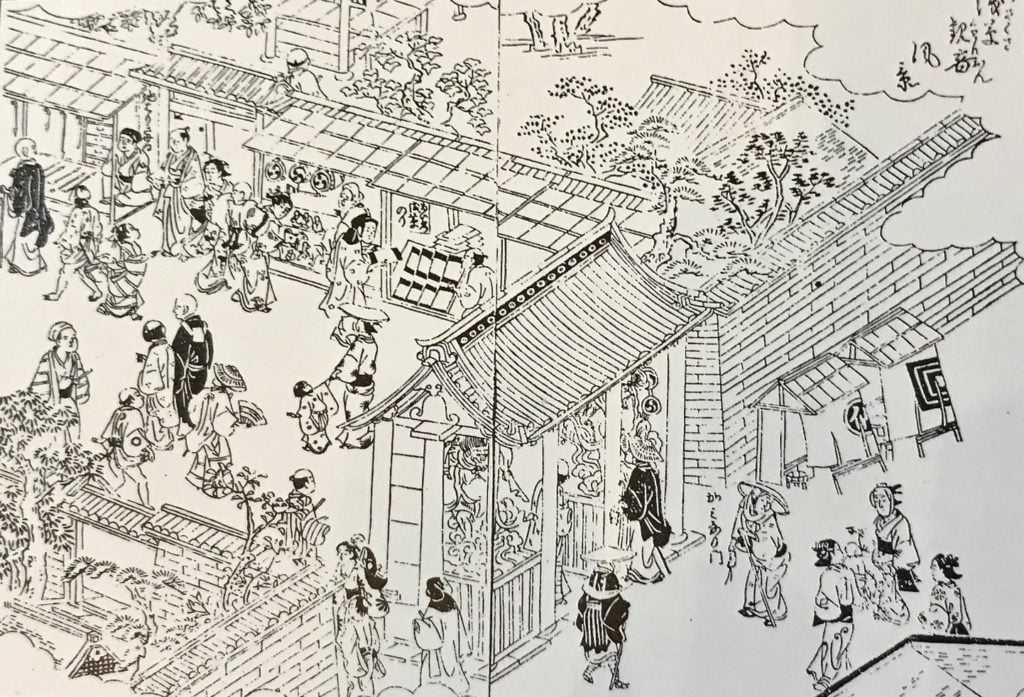

江戸時代の雷門に大提灯が無い様子が描かれた貴重な絵図

この絵は「江戸風俗図巻」の中の1720年or21年頃(享保5or6年)に描かれたとされる絵図です。

鳥瞰図として上空から描かれた図様をとっていますが、雷門に現在見られるような大提灯が描かれていないことに気づきまする。

実は雷門に大提灯が吊られ始めたのが、1795年(寛政7年)の再建時からだと考えられており、それゆえまだこの時代には大提灯の存在がないのです。きゃきゃきゃ….クっ

雷門の後方に見えるのはおそらく浅草寺の末寺「智光院」。その隣に見えるのが正福院であろうか。門脇には貴人を待つ駕籠屋(カゴ)の姿も見える。

雷門はいつ頃できた?「雷門の創建年」

浅草寺の創建年は628年と伝えられていますが、確証となり得るような文献に初めて登場するのは鎌倉時代の「吾妻鏡」からなので、鎌倉時代より古い時代の歴史は残念ながら詳しくはわかっていません。

1400年頃(室町時代)の成立と言われる「浅草寺縁起」によると、浅草寺は平安時代や室町時代にも火災の被害を受けたようですが、その当時、雷門が存在したのか?存在したとするならばドコに建っていたのか?いつ頃、燃えていつ頃再建されたのか?‥‥などはいっさい不詳とされてい‥‥‥申す。

ええっ?!布で作った雷門が建っていた時期があった?!

雷門の歴史を語る上であまり語られていない事実ですが、実は雷門がない時期は幾度か仮設の雷門が建てられた時期がありまする。

ちょぃと下掲の絵図をご覧くだせぇ。

この絵図は1886年(明治19年)に布張りの仮設の雷門と、夜間に電灯が灯された様子を描いたものです。

門前前に見える路面電車のようなものは、鉄道馬車です。1882年(明治15年)に雷門・新橋間に開設されていまする。

江戸随一の賑わいを見せた浅草には、新政府が樹立した新時代を幕開けとともに文明開化する日本の象徴ともなったのです。

雷門(大提灯)の文字は最初から「雷門」ではなかった!

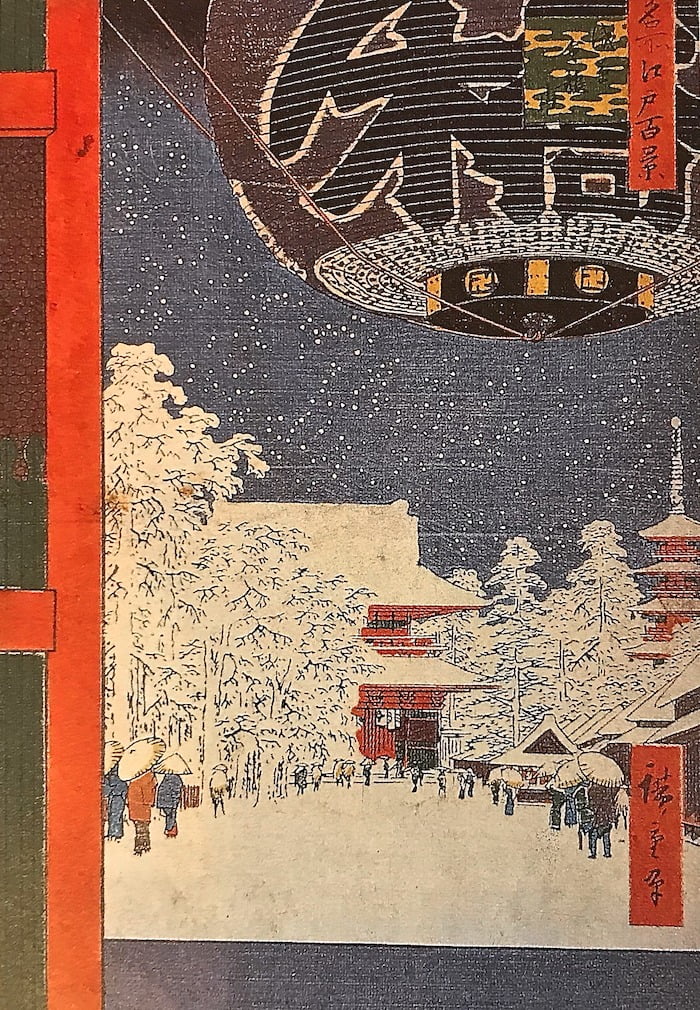

この絵図は有名な歌川広重作の名所江戸百景に見える1枚です。1648年以前に描かれたもの。

この絵図は浅草寺を語る上で貴重なのですが、注目すべきポイントが2つありまする。

- 1つは雷門の提灯に描かれた文字!

- 2つ目は仁王門(現在の宝蔵門)の右側に見える五重塔!

この絵図の雷門の提灯の下部には現在のような「門」ではなく、「橋」という文字が見えまする。

実は雷門の文字は当初、現在のような「雷門」ではなく、「志ん橋」でした。

そして最大の注目点が五重塔の位置。現在、宝蔵門脇のベンチが配置されている一帯に「五重塔跡」と刻字された石碑が建てられているのですが、この石碑が示すとおり、往時はこの石碑の場所、つまり、本堂を向かい見て右脇に五重塔が建てられていたのです。

現在のような左脇に移築されたのが1648年のときです。詳細は下記ページにてクっちゃっべってい‥‥‥申す。

関連記事:浅草・浅草寺「五重塔」【旧・国宝】

【貴重】「志ん橋」と書かれた江戸時代後期の雷門の大提灯

現在、「志ん橋」と書かれた大提灯は、本堂前に吊られていますが、実は江戸時代後期には雷門に吊られていたのです。

上掲の画像(絵図)をご覧になって分かりますが、下掲の絵図も注目!

この絵図は東都名所「浅草雷神門前に開かれた歳の市の様子を描いたものでする。….”でする”?

右端に見える朱色の門が雷門です。同様に「志ん橋」と書かれた文字がみえ申す。

奥には千木が乗った屋根が見えることから、これは神社ですが、雷門の後方の至近距離にある神社といえば、そうです。三社祭で有名な浅草神社です。

この当時の浅草神社は「三社さん」や「三社神社」などととも呼ばれてい‥‥‥申した。グヘっ

この雷門は江戸随一の賑わいをみせた浅草のシンボルであったことから、歌川広重はじめ、英泉、豊国、北渓などの多くの浮世絵師たちによって描かれていまする。

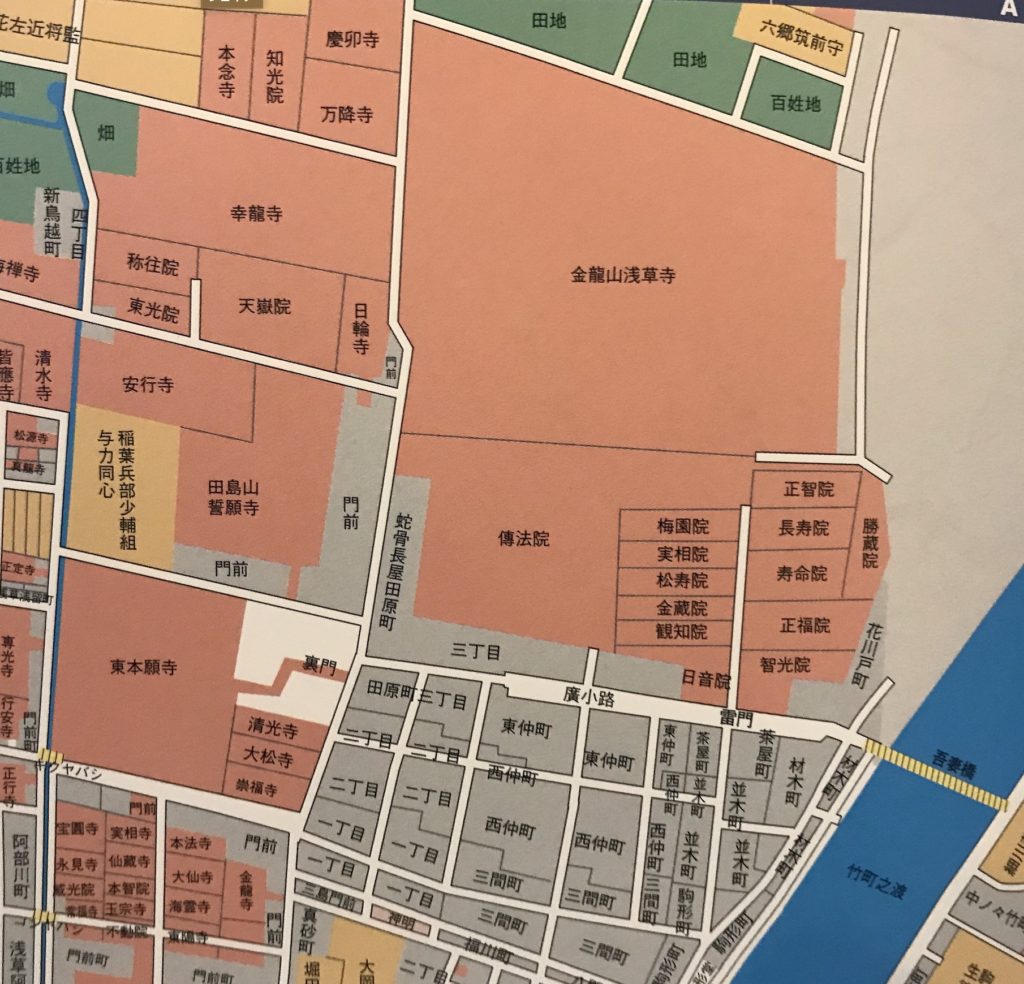

江戸時代の雷門とその周辺の地図

江戸時代、雷門をくぐった先は「南谷(みなみだに)」と呼ばれ、現在の仲見世の前身となる「掛見世(かけみせ)」と呼ばれる商店街のほか、下掲地図をご覧になれば分かるように13もの末寺(支院)が軒を連ねていました。

江戸時代寛文年間に描かれた「自遣往来(江戸往来)」の雷門の様子

1661年〜1673年(寛文年間)に描かれた雷門の様子。雷門後方には、現在の仲見世の前身である「掛見世」が軒を連ねるように描かれている。

江戸時代後期の雷門とその周辺図

雷門に近い方の末寺から‥‥‥

- 日音院

- 智光院

- 正福院

- 観知院

- 金蔵院

- 寿命院

- 松寿院

- 実相院

- 長寿院

- 梅園院

- 正智院

- 勝蔵院

- 伝法院

これらの支院にはそれぞれ以下のような神仏が祀られていたそうな。

天照大神宮(てんしょうだいじんぐう)、熊野権現、秋葉権現、妙見菩薩、金毘羅さん、出世大黒天、鹿島明神、石尊大権現…..etc

これらの神仏へ拝する参詣者も相当数にのぼったとのこと。

梅園院の子育て観音が抜きん出て有名だった

中でも特に有名だったのが「梅園院(ばいえんいん)」と呼ばれた末寺です。

梅園院の境内には「子育て仁王尊」という子院があり、安産・子育てのご利益で知られた有名な寺院でした。

現在に至っては梅園院はもうありませんが、かつて梅園院が確かに存在した名残りとして仲見世で「梅園(うめぞの)」という茶店・土産物屋が今も営業を続けておられます。

梅園は梅園院より、特別に許可をもらい、1854年(安政元年)に梅園院の隣で営業を開始しています。

江戸時代後期の浅草寺境内の様子

1813年に松平冠山(まつだいらかんざん)により編纂された「浅草寺志」によれば、江戸時代後期を迎える頃には、現在の雷門および仲見世周辺のみならず、浅草寺境内全体で100を優に超えるほどの寺社仏閣が軒を連ねていたようです。

時に流行り神(はやりがみ)のご利益を求める人々が多く、身分にかかわらず、大勢の参拝客が境内に押し寄せたことが記されてい‥‥‥申す。グホっ

江戸時代の雷門は午後6時には閉められた?

この絵図は「絵本江戸土産」に描かれた江戸末期の雷門の様子です。

門をよく見ると左側に木戸が見えます。

実はこの当時の雷門は「暮六つ(現在でいう午後6時)」に閉められてしまったのですが、夜間の急用時などに進入することのできる木戸が門脇に設置されていたのです。

それと現在と大きくことなるのが築地塀が門の左右両脇に延びていることです。江戸時代後期には雷門の左右両脇に築地塀がそびえ立ち、暮六つになると完全に境内への立ち入りができなくなったことを物語ってい‥‥‥申す。グゲっ

雷門の特徴

浅草寺境内はこの雷門から始まり、その奥に宝蔵門が控え、最奥に本堂がありまする。

雷門は古式に則った伽藍配置で例えるならば、南大門の役割を担う門です。その奥に控える宝蔵門が中門と相成り申す。

雷門の役割とご利益

五穀豊穣の祈願所

往時は雷門に安置される風神・雷神に祈り捧げることで風雨の順次を祈願し、本意として五穀豊穣を願ったようです。

もちろん、浅草寺境内の入口に建つ門であることからも理解できるように、浅草寺境内の守護神でもあり、往時は川柳で以下のように詠まれてい‥‥‥申す。

『実に霊地五風十雨(ごふうじゅうう)の御門番』

と。

門が焼失したため門がなかった時期が続いたことがあった

雷門は慶応元年に焼失し、その後、再建される目処がなく、放置されることになり申す。

この当時の状況を語る有名な言葉が残されてい‥‥‥申す。グハっ

『名あって実のないものの横綱格』

と。

それだけ名前だけは全国に轟いていたということでゴンす。

恒久平和のシンボル

昭和35年の再建に至るまでの約95年、この途方もない年月を知る人はどんな気持ちで待ちわびたのでしょうか。

それだけに現在の雷門は二度と失ってはいけない恒久平和のシンボル(象徴)でもあるのです。うきゃ

待ち合わせ場所

この雷門前には交番があり、さらに少し広場になっていることから待ち合わせ場所としてもよく利用されます。

雷門自体が有名且つ、目につきやすいことも理由になるのでしょう。

記念写真撮影スポット

忘れてはならないのが、この雷門前は記念写真の撮影スポットということです。

雷門の提灯の前で愚かなポーズと、イマイチ冴えなぃ顔の写真映りを見て、何度か撮り直している姿も散見され申す。

こういったまさに平和ボケ満載の人間模様が観覧できるというのも、この平和の象徴たる雷門ならではの光景であり、重要な役割を担っているといえるのではないでしょうか。オホ

「雷門通り」とは?

雷門は浅草のシンボルとされることから、その前を通る道はいつしか雷門通りと呼ばれるようになってい‥‥‥申す。グヒっ

雷門通りと呼ばれるようになったのは昭和25年頃になってから

雷門の前は、南からの江戸通りと雷門通りがブツかり合う雷門T字路になっていまする。

ちょぃと、再び同じ古地図を持ち出しますが、雷門の前の通りの名前をよ〜くご覧くださせぇ。

「廣小路」という文字が見えませんかぃ?

現在、この通りこそが「雷門通り」と呼ばれる通りですが、江戸時代は地図のように「浅草廣小路」と呼ばれていたのです。

江戸時代の浅草廣小路も現在と同等かそれ以上に賑々しかった江戸を代表する通りでした。

この通りは浅草寺に詣でた参拝客たちが、芝居町へ芝居見物をしにいくために雷門を通り、隅田川に架かる「吾妻橋(あずまばし)」の手前を南へ下ったのです。

この吾妻橋の手前も江戸時代、「花川戸(はなかわど)」と呼ばれた場所で大きな賑わいを見せた繁華街でした。

芝居町とは、名前の通り、江戸三座とまで呼ばれた江戸最大の芝居小屋があった場所です。

江戸三座

- 中村座、市村座、森田座

これら以外にも控え櫓(ひかえやぐら/なんらかの理由で三座が興行できなった時の控え)人形浄瑠璃の薩摩座、結城座、それに芝居小屋に付随する芝居茶屋と呼ばれた茶屋があり、多くの人で賑わったのです。

なお、現在芝居町は廃絶し、只々、まったく普通の街並みが広がっているのみです。しかしながら道路の片隅に目をやると「市村座跡」「森田座跡」などと刻字された石碑を見ることができまする。うぇへっ

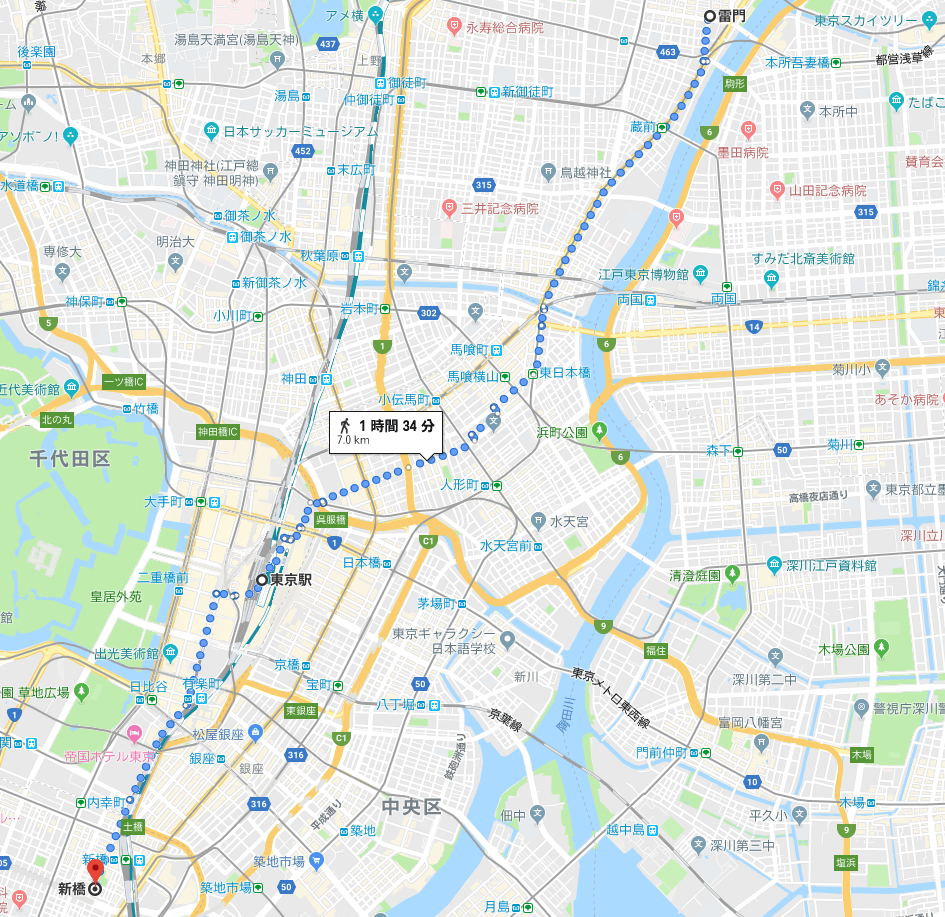

明治初頭には「鉄道馬車」が設置される

1882年(明治16年)になると雷門前に「雷門ー新橋」間を運行する鉄道馬車が開設されます。

鉄道馬車とは、馬に車両を引かせた言わば「馬力を動力とした電車」のことです。半ば鉄道なので線路を敷き、その線路上を走行します。

あまり語られていない昭和再建時の秘話

上述したように現在の雷門は名前だけが有名でありつつも再建されることはなく、幾度か仮設の門が幾度か設置されてきたのみでしたが、昭和35年(1960年)に、およそ95年ぶりに再建されることになってい‥‥‥申す。

95年ぶりの再建に出資したのが、当時、松下電器産業株式会社の社長であった「松下幸之助」です。

松下氏は寄進前、突然の膝関節に激痛を覚え、入院する事態にまで陥ったようですが、この話を耳にした浅草寺の清水谷恭順貫首(かんす)が、御本尊に祈願し、その後松下氏は快復。

その御礼として松下氏がこの雷門を個人の寄進により建立してい‥‥‥申す。

雷門再建が無事に成り、その落慶式で松下氏はこのように挨拶されてい‥‥‥申す。

『私に寄進させていただけたことを心から感謝いたします』

と。

それを聞いた一同、ならびに視聴者は感動を覚え、目に涙を浮かべたそうな。

この一件がキッカケは定かではないが、雷門に安置された2体の風神雷神像については、雷門前に建つ、雷おこし常盤社長の稲刈恒一氏の発願にて、森大造氏、荻原雅治の両仏師によって修復され、往時のように雷門に奉安されてい‥‥‥申す。グヘっ

次いで、昭和53年にも平櫛田中(ひらぐしでんちゅう)氏の手によって金龍・天龍の二神像が雷門北側の間口に安置されてい‥‥‥申す。ウホっ