読み方

「麦藁蛇」=「むぎわらじゃ」

麦藁蛇とは?

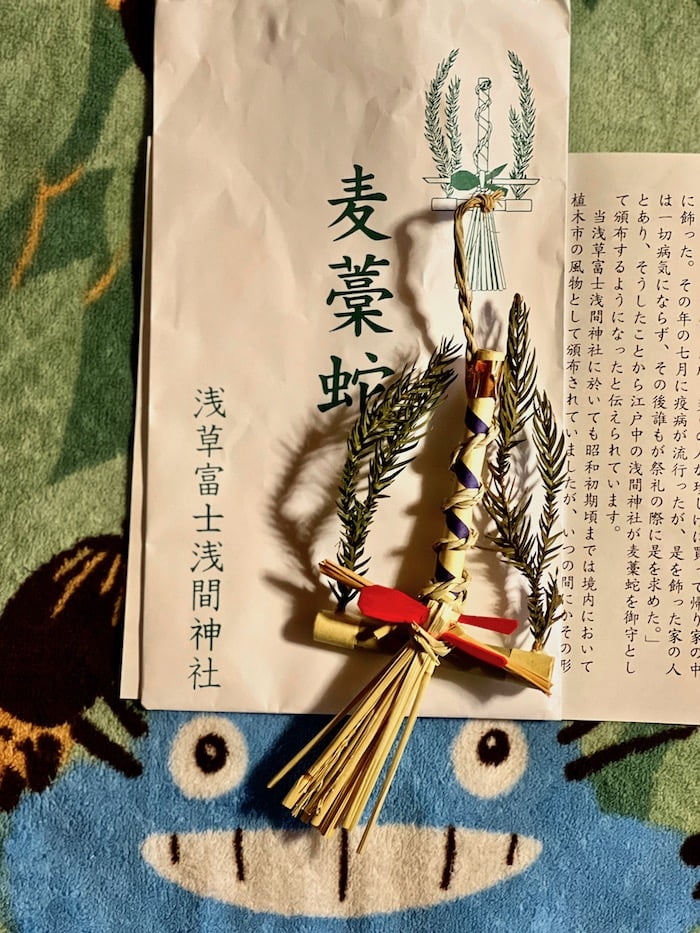

麦藁蛇とは、東京の富士塚を有する神社(ほぼ浅間神社)で土産物として売られている蛇を形どった縁起物のこと。

現在では見かける機会が希少となったものの旧来の伝統を踏襲し、浅草富士浅間神社のように毎年の植木市が開かれる期間に頒布する社もある。

麦藁蛇の由来

江戸は寛永期の頃、駒込に喜八(きはち)という者が、富士浅間神社の祭礼の市で販売した所、多くの参拝者が珍しがって買って帰ったそうな。うぎゃぎゃ

持ち帰った人々は、ありがたがって自宅に飾ってお祀りしたそうな。

その年の7月、まるで予知したかのように疫病が蔓延したが、この麦藁蛇を飾った家の者は一切病気にはならなかった。

この話は瞬く間に広まり、祭礼の際には、より多くの者が麦藁蛇を買い求めるようになった。

こうして麦藁蛇が富士浅間神社の縁起物として認知されるようになると、やがて江戸中の浅間神社でも麦藁蛇を取り扱うようになり、参拝客に授けるようになったと伝わる。

いつも間にか廃絶した麦藁蛇の風習

浅草富士浅間神社でも昭和初期頃までは境内において、植木市の風物として頒布されていたと云われるが、戦後より時代を下りながら、徐々にその風習は姿を消し、やがて存在すらも忘れ去られた。

麦藁蛇を復興した浅草富士浅間神社

浅草富士浅間神社では近年、この忘れ去られた風習を日本の大切な文化として継承することを決め、令和の現在、麦藁蛇を浅草浅間神社のお守りとして頒布する運びとなってい‥‥‥申す。ムギュァっ(”麦藁”だけに)

麦藁蛇のご利益

麦藁蛇は往時は「疫病除けの御守り」として知られた。

その他の利益としては、後述のように水に関する利益があるということで「水による疫病」や「水害」などの厄難から護ってくれるとされる。

また、厄除け、雷除け、火伏せの蛇としても信仰される。

麦藁蛇の値段

一体1000円

麦藁蛇が買える場所

- 浅草富士浅間神社境内の社務所

⬆️社務所窓口の左脇には特大サイズの麦藁蛇が飾られてい申す。ムギュァっ

⬆️社務所窓口の左脇には特大サイズの麦藁蛇が飾られてい申す。ムギュァっ

麦藁蛇が買える期間

- 植木市期間中

- 正月三が日

浅草神社で御朱印をいただいた時の挟み紙には次のように記載されてい‥‥‥申す。キサュァっ(”記載”を表現) …アホか

浅草富士浅間神社の授与所開所日(一年のスケジュール)

浅草富士浅間神社では左記(下記)の日程に授与所を開所しております。

| 開所時期(季節) | 開所する期間 |

| 正月 | 元旦〜1月3日 |

| 植木市 | 5月と6月の最終土曜日と日曜日 |

| 例祭日 | 7月1日 |

| さくら詣 | 境内の桜が満開の時期(期間/当年の桜の開花状況によって異なる。公式にて確認要) |

| 夏詣 | 7月1日〜7月7日 |

浅草の植木市は浅間神社の縁日

浅間神社の例祭日は富士山山開きの日となる7月1日。植木市はその縁日とされ、毎年5月と6月の最終土日の4日間に開催される。

植木市では例年、約350余件もの植木商の露店が軒を連ね、浅草の初夏の風物詩として賑わいを見せる。

およそ江戸時代中頃から富士山を崇める富士信仰が盛んになると、全国各地に浅間神社を身近に崇めるために勧請したり、富士講の組織が作られたりした。

富士山の山開きとなる旧暦6月1日になると、富士へ登拝できない人々が、各地の地元に勧請した浅間神社に参詣したと伝わる。

植木市の会場の場所

ワークショップ等のイベントも開催される。

植木市のINFO

主催者:浅草観音うら振興会

協賛:浅草観光連盟

- 浅草観光連盟の公式サイト:https://e-asakusa.jp/….

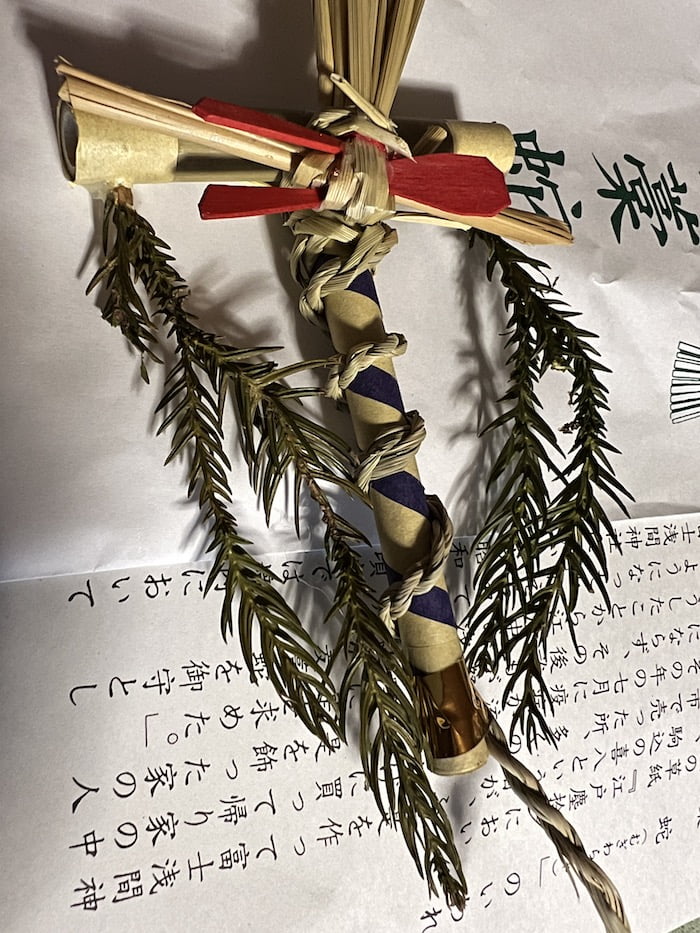

麦藁蛇の祀り方・祀る場所

蛇は古来、龍と習合し、水神と崇められてきた歴史を有する。

それゆえ、この麦藁蛇を水場に飾る(祀る)と、あらたかな霊験にあやかれると云われる。

水場を具体的に示すと次のように示される。

- 水道の蛇口付近

- その他、水まわり

浅間神社にお聞きしたところ、台所や洗面所がベストとのこと。

また、水まわりなので、庭に設置した蛇口付近、それと風呂場近くなども飾る場所の候補に挙げられる。

麦藁蛇のディティール

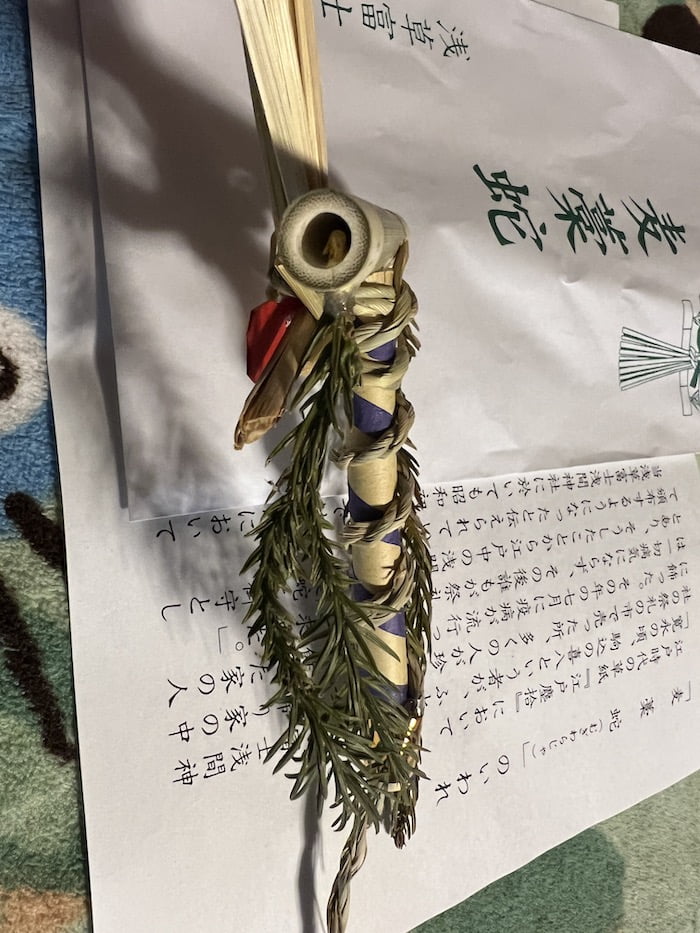

⬆️まるで蛇がトグロを巻くようにして、竹棒に藁を巻きつけている。

⬆️まるで蛇がトグロを巻くようにして、竹棒に藁を巻きつけている。

麦藁蛇の最上部となる最近の鼻毛のように飛び出した部位は、藁がネジ込まれて最上部で結ばれているだけなので輪っか状に広げることができて、フック付きのピンなどに吊るして飾ることもできる。

神社境内に自生する杉は古来、御神木として神聖視される傾向があり、幹に注連縄が巻かれている姿が散見される。

この杉の葉がどのような意味を持つのかは不詳とされるが、麦藁蛇を作って売り出したと伝わる喜八が、何かしらの由来や霊験譚に倣って売り出したとも考えられる。

ところで‥‥「富士塚」とは?

「富士塚(ふじづか)」とは、関東・中部・東海地方を中心に分布する人造の築山のこと。

往時は江戸に「江戸八富士」と呼ばれた有名な富士塚があった。

- 鳩森八幡神社「千駄ヶ谷富士」

- 小野照崎神社「下谷坂本富士」

- 茅原浅間神社「江古田富士」

- 高松富士浅間神社「高松富士」

- 護国寺「音羽富士」

- 十条冨士神社「十条富士」

- 品川神社「品川富士」

⬆️浅草富士浅間神社の富士塚。2016年の造成後(旧地より現在にて復興)に神霊入れが行われた新しい富士塚。

⬆️浅草富士浅間神社の富士塚。2016年の造成後(旧地より現在にて復興)に神霊入れが行われた新しい富士塚。

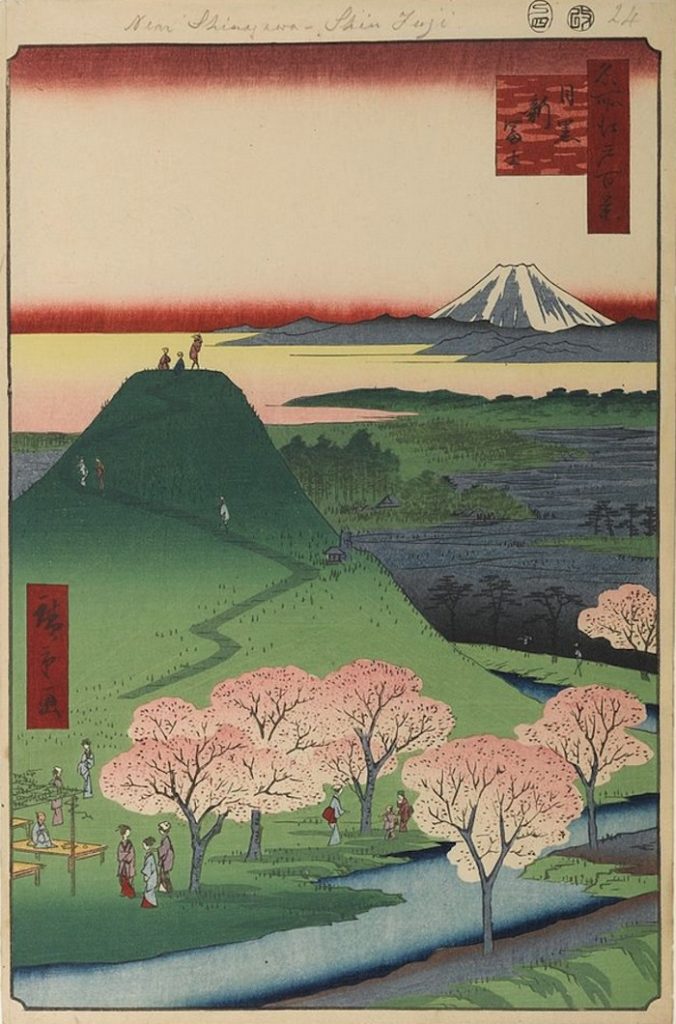

⬆️「名所江戸百景」に描かれた目黒富士(新富士)※現在は無い。

⬆️「名所江戸百景」に描かれた目黒富士(新富士)※現在は無い。

現今に至っては数が減少したとはいえ都内に約50か所が現存し、そのうち江戸期のものが7つ現存すると伝わる。うぎゃぎゃ

ただ、中には墳丘を利用して造成された富士塚も存在するが、いずれにせよ、ほとんどのケースで人造の築山といえる。

このような築山は富士山信仰に基づくものであり、当該信仰が隆盛した江戸時代中頃になると、都内およびその近郊に多くの富士塚が造成された。

やがて築山を造成する風習が広まると「お富士さん」などと呼ばれ親しまれるようになり、江戸庶民の文化として定着するまでに至った。

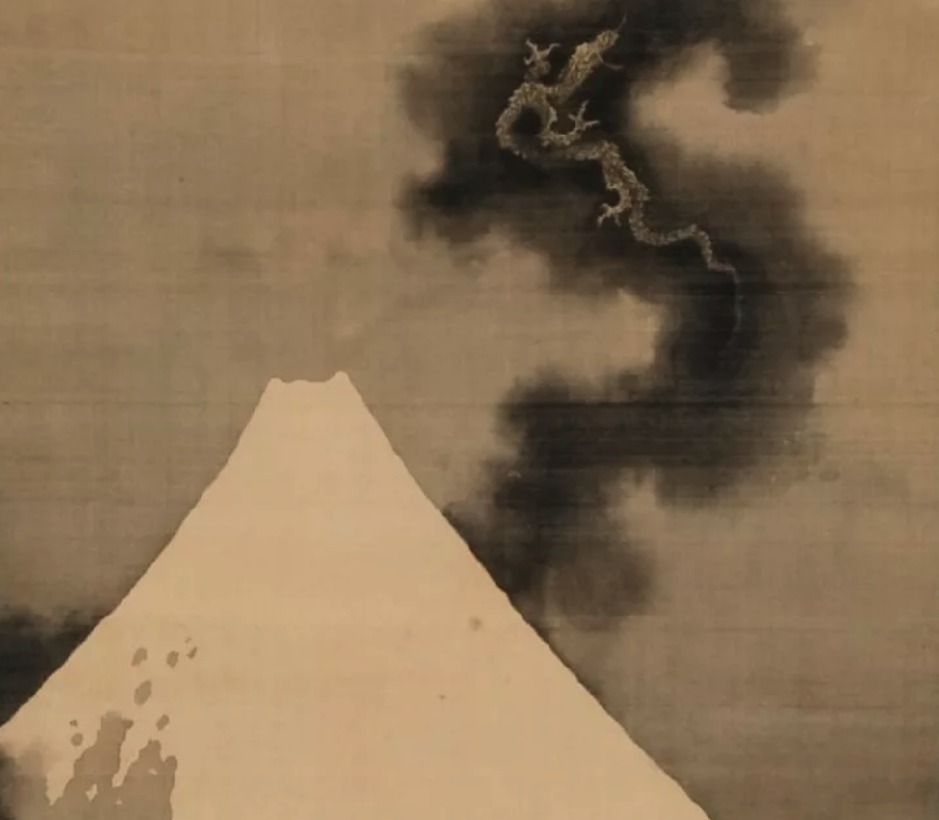

葛飾北斎作「富士越龍」が麦藁蛇の表象とされた?

葛飾北斎と言えば数々の風景を独自に生み出した肉筆浮世絵で描いたことで知られるが、北斎の作品の中には富士山が数多く描かれる。

中でも北斎が晩年(1849年1月)に描いたとされる「富士越龍図」は、北斎自身が自らの寿命が近いことを悟り、自らを龍に例え、こよなく愛した富士から昇天(あの世へ行く)する様子を描いてい‥申す。ショリュっ(”昇竜”だけに)

この富士越龍図は北斎晩年の傑作として知られるようになると、若者たちの出世したいという心意気に火をつけるとともに麦藁蛇の表象にもなった云われる。

なお、北斎は富士越龍図を描いた、その約3ヶ月後となる1849年4月18日に逝去した。

日本各地にも見られる麦藁蛇❓

倭文神社 (奈良市)の蛇祭と麦藁蛇

奈良県奈良市西九条町にある「倭文神社(しずりじんじゃ)」では、毎年、「蛇祭」と呼ばれるの例祭が斎行される。

この祭礼では、麦藁で5メートルほどの大蛇を作り、大蛇を担いで氏子地域を練り歩き、その後、境内に奉納する。

御供も蛇型でサトイモの茎で作られ、10月16日になるとこれらに火を付けて焼き上げる。

麦藁蛇との直接的な関係は不詳だが、竜蛇信仰を介した何かしらの関連性があるという見方ができる。

脚折雨乞と麦藁蛇

埼玉県鶴ヶ島市には古来、雨乞い行事として「脚折雨乞(すねおりあまごい)」が江戸時代より踏襲される。

国選択無形民俗文化財、市指定無形文化財にも指定されるほどの歴史を有する行事となる。

この神事でも竹80本、麦わら570束を使用して長さ36メートル、重さ約3トンもの「龍蛇(りゅうだ)」と呼ばれる龍神が作られる。

その後、同様に氏子地域(町内)約2㎞を巡行し、雷電池(かんだちがいけ)へ至ると、池畔で雨乞いする(降雨を祈願する)。

祈願する際、担いで来た龍神を池に落とし込んで「雨降れたんじゃく、ここに懸かれ黒雲」と懸命に叫んでこれを雨乞いとする。

この行事もやはり、麦藁蛇とは直接的な関係は不詳とされるものの、竜蛇信仰を介した何かしらの関連性があるという見方もできる。

なお、当行事は昭和39年に廃絶したが、1976年(昭和51年)に復興され、以来、4年に1度だが何とか旧来の伝統を受け継ぐ形で開催されてい‥‥申す。ガヒャンっ