小村井梅園とは❓

小村井梅園は江戸時代に造成され、当時の名所案内などにも数多く掲載された江戸近郊における梅の名所として知られた。

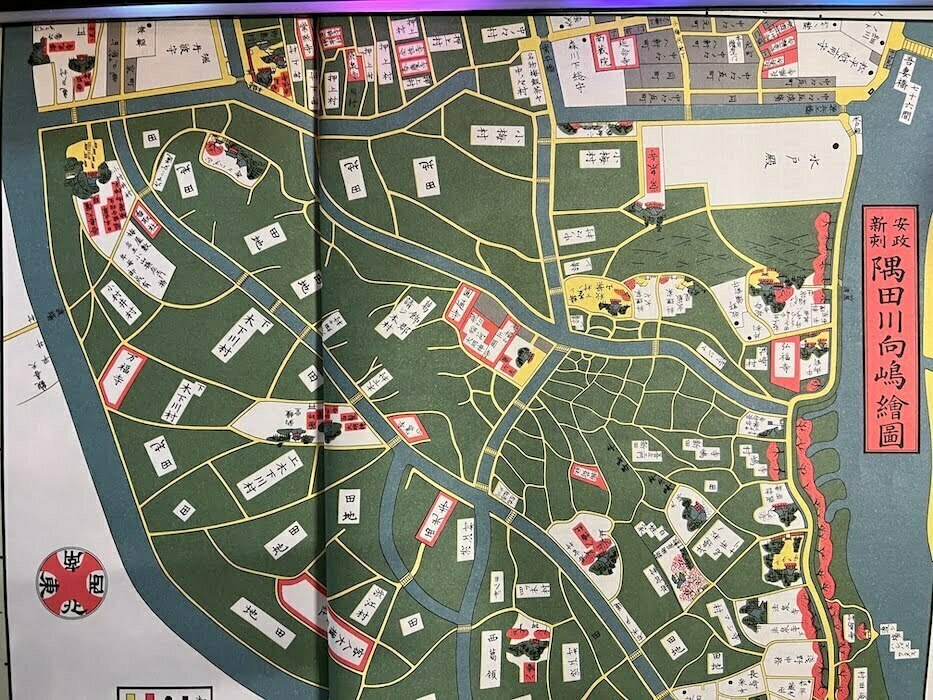

小村井・香取神社の東側隣地に位置し、小村井字出戸(でと)511番に3300坪(およそ野球場1面分)もの広大な広さを有し、切絵図によると「梅屋敷 名主・小山孫左衛門 年毎御成有り」と記される。

別名「御成り梅」

「年毎御成あり」と記されるように毎年、梅花の見頃になると将軍家から観梅のための御成りがあり、それゆえ「御成り梅」とまで呼ばれた。

当園の梅は特に育ちが良く、紅梅・白梅ともに姿良好💖。また老樹も多く、大きな実も穫れたらしい。

【江戸切絵図】隅田川向島絵図に見られる当梅園の様子

※以下、画像(地図)タップで大きくなり申す。※

⬆️上掲地図の左上に注目💘「小村井梅園」「年毎御成有」の文字が見える

⬆️上掲地図の左上に注目💘「小村井梅園」「年毎御成有」の文字が見える

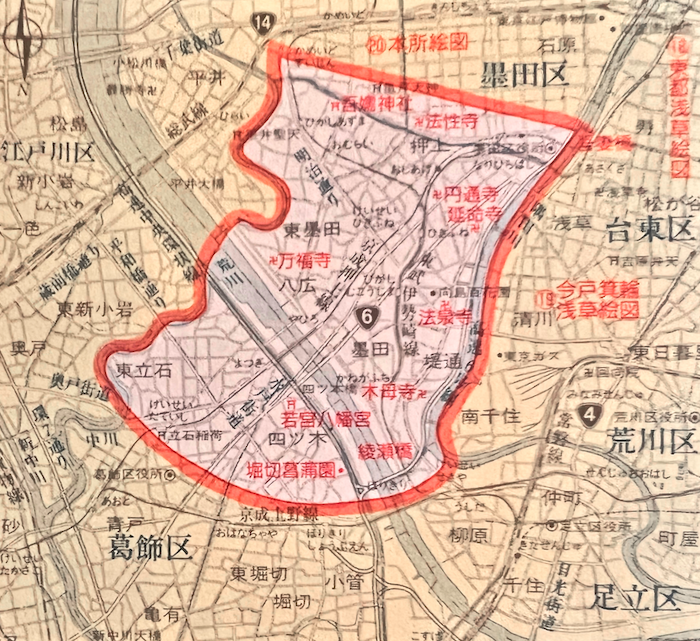

往時の小村井梅園を現代地図に当てハメると墨田区の東南エリアが該当する。

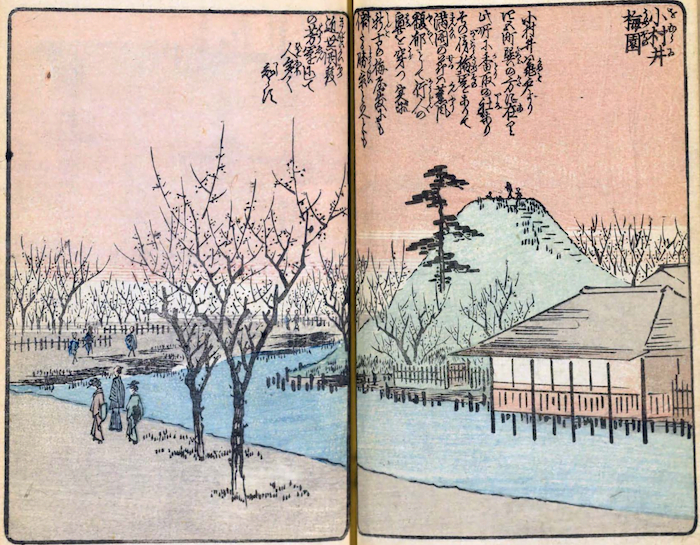

江戸時代の小村井梅園の園内の様子

江戸時代の小村井梅園には築山や池泉に多くの名石を用いた石組みが配され、東西に互り松の大木が二列状に居並び、カモやサギなどの多くの野鳥も姿を見せ、さながら一流庭園の典雅な風情も備わった。

それだけにとどまらず、園内には利根川の魚を畜(か)った釣り堀や、ハナショウブを植栽した菖蒲園、秋の七草なども観られたことから、多くの人々の遊行で賑わった。

小村井梅園は安藤広重作の「絵本 江戸土産」の錦絵にも描かれた

安藤広重作の「絵本 江戸土産」のでは当梅園を次のように書き記す。

『小村井は亀戸より四、五町巽(たつみ)の方角に在り、此の所に香取の社あり。その傍ら(かたわら)梅園ありて満開の節は薫風馥郁(くんぷうふくいく/)として行人の鼻を穿つ(うがつ/突く)

実に新古の梅屋敷にも倍したる勝景‥‥‥』

”薫風馥郁”の意味

薫風(くんぷう)は「香りがする風」などの意味合いナンダ。

馥郁(ふくいく)は「鼻について感動を覚えるほどの実に芳しき香りがただよう様」を意味するネェィ。イぇイ

ちなみにオイラは筋金入りのガラケー派。こぅやって自分のド頭を連写しながらドヤ顔さらすのが生きがい なんだ。

‥‥こホンっ。

え〜以上、つまり、ここでの『薫風馥郁(くんぷうふくいく/)として行人の鼻を穿つ』とは、「梅園の間を抜ける風は、梅の芳しき香りを乗せて行き交う人々の鼻に付く」‥‥などの意味になる。

明治時代に廃園になる!

以上のような江戸屈指の名庭園ながら、残念無念なことに明治43年の大水(洪水)にて飲まれてしまい、廃園となった模様💘

現在に到っては、隣地に在った小村井・香取神社境内に復興された形となる。

小村井梅園が復興される!

1994年(平成六年)になると、氏子たちの協力を得た香取神社が境内に85種・120本の梅を植栽し、「香梅園」として開園し、現在に到る。

関連記事一覧

関連記事:![]()

スポンサードリンク -Sponsored Link-

当サイトの内容には一部、専門性のある掲載がありますが、これらは信頼できる情報源を複数参照して掲載しているつもりです。 また、閲覧者様に予告なく内容を変更することがありますのでご了承下さい。