三社祭「神輿(女神輿)」の「宮入・宮出のルートコース」と「開始時間」

5月と言えば、最近では夏日と変わらない蒸し暑さがあり、初夏の匂いと言うよりは、真夏!とも言えます。

そして、神社やお寺では5月に差し掛かると、いよいよお祭りが始まり出します。

ここ浅草寺・浅草神社でも、もちろんのこと盛大なお祭が催されます。

そのお祭こそが、超!が付くほど有名な「三社祭」どぅぇす! (ドS!)

一般的には「三社祭」の名前だけでの認知度が高いのですが、正式には「浅草神社の行事の三社祭(浅草神社・例大祭)」ということになります。

三社祭の神輿の種類と全総数

三社祭の神輿には、44ある町会がそれぞれ所有する神輿約100基と「本社神輿」と呼ばれる「浅草神社の神輿3基」があります。

町会の神輿は三社祭2日目の土曜日に、南、東、西の3つの地区に分かれて浅草の町を巡幸します。

本社神輿は3日目の日曜日の朝7時30分頃出発し、夜7時頃、浅草神社に戻ってきます。

神輿を神社から出すことを「宮出し」、祭りの最後に神社に返すことを「宮入り」と言います。

「宮出し」とは?

現在の本社神輿の「宮出し」は次のような2部制になっています。

「氏子宮出し」

各町会所属の「氏子担ぎ手」として登録された担ぎ手により、浅草神社の鳥居をくぐる「氏子宮出し」。

「一般宮出し」

氏子担ぎ手または同好会や一般担ぎ手による「一般宮出し」。

一般宮出しでは一般の担ぎ手がまず、担いで各方面を渡御する一番町会へ引き渡します。

これら2部の宮出しが立て続けに行われます。

「一般宮出し」は一般の中学生以上から参加できますので、例年、担ぎ手になりたがる希望者が多く、たくさんの担ぎ手が「神輿の担ぎ棒」の争奪戦を繰り広げます。三社祭の見どころの1つでもあります。

ただ、一般の慣れない人が担ぐと力みすぎて翌日、肩を腫らすことになりますのでご注意ください。

「宮入り」とは?

「宮入り」とは、浅草神社に3基の宮神輿(本社神輿)が本殿(境内)に入ってくる(還ってくる)ことを意味します。

日中の街中巡幸(渡御)は概ね14時間です。各方面をすべて回り終えた3基の神輿は、街中の喧騒とは打って変わり、静粛・厳粛な気配に包まれた神社境内へと入場します。

神社境内は神秘的にライトアップされ、3基の神輿を神官が拝殿まで先導します。社殿に入ると担ぎ手たちは手締めとして神輿を下ろし、この後、氏子若衆および鳶頭による「庫入れ」が行われます。

庫入れは限られた者だけに許された儀式で、神輿を神輿庫へ収めるための儀式です。

神輿庫へ収められた3基の神輿には神様のご分神(御霊)が宿っているので、まずは本殿に戻る前、即座に「神霊返しの儀」が執行される。

儀式を素敵に終えて本殿へ還御すると、その翌日、三社祭関係者が一堂に会し、「直会(なおらい)」が、ヤバいよ素敵に催される。

神様に本年度における三社祭が無事に終えられたことに感謝の意を奏上し、互いを労い、これにて本年度の三社祭は終了となります。

なお、これらの儀式が斎行される間は、一般参拝者(観覧者)は境内へ入場できなくります。

宮出し・宮入りは一般客は間近で見物できない?

上述したように、宮出し・宮入りの時は浅草神社の境内が関係者でいっぱいになってしまうので、一般客は外で待つことになります。

神輿の出発時間やルートは予め決まっています。

日曜未明に後述するような3基の神輿が神社参道の鳥居から「一之宮」「二之宮」「三之宮」の順に並びます。

以下に三社祭で各神輿が通過するポイントをいくつかご紹介します。

本社神輿各町渡御(日曜日)※三社祭のメイン行事※

午前5時頃になると1日の安全祈願として無事に祭典が終えられるように「神幸祭(しんこうさい)」が厳かに執り行われます。

そして神幸祭が終了するといよいよ神輿の担ぎ手である「氏子担ぎ手」が入場してきます。

なお、各神輿が巡幸(渡御)する方面は3基の神輿で毎年、ローテーションを回していますので例年、異なります。巡幸する場所はほぼ同じです。

神幸祭が終了すると5時45分より、浅草神社奉賛会会長さんの舞台挨拶が素敵に行われ、そのあとに当日の神輿の巡幸ルートを示した「御幣」と「拍子木」と「襷(たすき)」などが手渡される。

午前6時になると、宮頭の1本締めと同時に神輿が担ぎ上げられます。

本社神輿「一之宮」

「一之宮」の神輿とは?

一之宮の神輿は昭和25年に氏子たちの寄進によって制作されたものです。

一之宮の神輿の大きな特徴としては屋根上に金閣寺・舎利殿に見られるような「鳳凰」が飾り付けられています。

一之宮の神輿には御祭神「土師真中知命」の御神体が奉安されています。

一之宮の神輿には道案内の神様として有名な猿田彦神に扮した氏子が先導します。

先導役の氏子は猿田彦神をイメージした格好を演出するために、1本下駄に天狗のお面を付けています。

【2025年度】「一之宮」の神輿ルート(地図)

| 場所 | 予定時間 |

| 氏子宮出し | 6:00 |

| 氏子宮出し→ → 一般宮出しへ引き継ぎ | 7:20 |

| 浅草2丁目交差点 | 8:00 |

| 馬道通り | 8:12 |

| 花川戸公園(南側) | 8:54 |

| 浅草2丁目交差点 | |

| 雷門田原 | |

| 浅草松屋(ターン) | |

| 江戸通り | 9:40 |

| 花川戸2丁目 | |

| 浅草馬2丁目 | 10:30 |

| 浅草象1丁目 | 14:40 |

| 浅草象潟 | 15:30 |

| 浅草警察署(富士公園) | 16:20 |

| 浅草象3丁目 | 17:10 |

| 浅草病院(浅草寺境内北側入口) | 18:40 |

| 浅草神社 | 19:00 |

| 宮入り道中 | |

| 宮入り | 19:30頃 |

「一の宮」御輿渡御ルート図(2024年度版)

2024年度渡御ルートPDFはコチラ(提供先:浅草神社)

本社神輿「二之宮」

「二之宮」の神輿とは?

二之宮の神輿も一之宮と同じく、昭和25年に氏子たちの寄進によって制作されたものです。

二之宮の神輿の大きな特徴としては屋根上に擬宝珠が飾り付けられています。

一之宮の神輿には御祭神「檜前浜成命」の御神体が奉安されています。

「二之宮」の神輿ルート(地図)

| 場所 | 予定時間 |

| 氏子宮出し | 6:00 |

| 氏子宮出し→ → 一般宮出しへ引き継ぎ | 7:20 |

| 言問通り | 8:00 |

| ひさご通り | 8:50 |

| TX浅草駅(芝崎東) | 8:45 |

| 芝崎西 | 9:20 |

| 芝崎中 | 9:55 |

| 西浅草北 | 10:30 |

| 千一南 | 11:05 |

| 浅草清三 | 12:10 |

| 浅草町二 | 12:45 |

| 東浅草二 | 13:20 |

| 堤 | 13:35 |

| 千束通り | 14:20 |

| 浅草中 | 15:05 |

| 浅草千和 | 15:50 |

| 千二西 | 16:35 |

| 千二光月 | 17:10 |

| 千一南 | 17:45 |

| 浅草東三 | 18:30 |

| 浅草象一 | 19:20 |

| 宮入り道中 | |

| 宮入り | 20:00頃 |

「二の宮」御輿渡御ルート図(2024年度版)

2024年度渡御ルートPDFはコチラ(提供先:浅草神社)

本社神輿「三之宮」

「三之宮」の神輿とは?

三之宮の神輿は一之宮と二之宮の約3年後となる昭和28年に氏子たちの寄進によって制作されたものです。

三之宮の神輿の大きな特徴としては二之宮と同様に屋根上に擬宝珠が飾り付けられています。

三之宮の神輿には御祭神「檜前竹成命」の御神体が奉安されています。

「三之宮」の神輿ルート(地図)

| 場所 | 予定時間 |

| 氏子宮出し開始 | 6:00 |

氏子宮出し→ → 一般宮出しへ引き継ぎ | 7:20 |

| 宝蔵門 | 7:30 |

| 雷門 | 8:12 |

| 雷門中 | 8:54 |

| 雷門西 | 9:36 |

| 雷門田原 | 10:18 |

| 寿西 | 11:00 |

| 寿三丁目東 | 11:35 |

| 寿一 | 13:06 |

| 寿二 | 13:48 |

| 西浅草一 | 14:30 |

| 浅草一三栄 | 15:12 |

| 浅草公園 | 15:54 |

| 浅草公会堂 | 16:40 |

| 浅草中央 | 17:18 |

| 浅草東 | 18:00 |

| 仲見世通り | 18:42 |

| 宮入り道中 | |

| 宮入り | 19:30頃 |

「三の宮」御輿渡御ルート図(2024年度版)

2024年度渡御ルートPDFはコチラ(提供先:浅草神社)

本社神輿の場所をリアルタイムで知る方法

浅草神社奉賛会GPSリアルタイム配信

三社祭の本社神輿の場所はリアルタイムで把握することができます。

以下のリンクは三社祭の公式サイトでもある「浅草神社奉賛会」が運営するサイトの「GPSを利用した本社神輿の位置情報システム」です。

J:COM生中継

ケーブルTVで有名なJ:COMでも三社祭の様子を複数のカメラから生中継しています。

地デジ11チャンネル

- 「町内神輿連合渡御」12:00~15:30

放送エリア:東京都(台東区、墨田区、江戸川区、足立区、葛飾区)のJ:COMサービスエリア ※墨田区は12:15~

- 「雷門4町会合渡御」18:00~19:00

放送エリア:東京都(台東区、墨田区、江戸川区、足立区、葛飾区)、千葉県、茨城県のJ:COMサービスエリア

- 「本社神輿宮出し」5:00~7:00

放送エリア:東京都(台東区、墨田区)のJ:COMサービスエリア

- 「本社神輿宮入り」 18:00~21:30

地デジ10ch/関西・福岡・北九州エリア12ch/下関エリア111ch/熊本エリア11ch

- 「本社神輿宮入り」 18:00~21:30

放送エリア:全国J:COMサービスエリア(札幌、仙台、関東、関西、九州・山口エリア)

- J:COM公式サイト:https://www2.myjcom.jp/

J:COMアプリDL

※注意点※

通信量のみ支払うだけでアプリ自体は会員に入らなくても無料で視聴できます。ただし、三社祭のように大勢の人がいっせいに番組を視聴するとトラフィックが輻輳状態になり、ライブ配信が切れたり、映像が途切れ々になったりすることがあります。

町内神輿連合渡御(土曜日)

土曜日はなんといっても三社祭最大の見どころとも言える町内神輿渡御が執り行われます。

町内神輿渡御とは浅草の町(東部・西部・南部)三方面を巡幸します。

- 東部:浅草馬三町会(12ヶ町)

- 西部:浅草町清三睦会(16ヶ町)

- 南部:浅草寿4丁目町会(16ヶ町)

女神輿は、この町内神輿渡御で観ることができます。ワッショイ

町神輿のスタートは浅草寺本堂裏の広場です。

午前11時30分頃〜正午頃の時間帯に各町の担ぎ手たちが、ゾロゾロと浅草寺本堂後方の広場に集まってきます。

その後、浅草神社の神主から巡幸する神輿1基ずつに対してお祓いが行われ、上記、本社神輿の一之宮が巡幸する地域の町神輿が、まず最初にスタートします。スタート時間は正午です。

次いで、二之宮地域が13時頃スタートし、三之宮地域が14時30分頃と続いてスタートしていきます。

44もの各町、大小の神輿が2、3基スタートしますので、その総数は優に100を超えます。スタート後はそれぞれの地域を巡幸し、16時頃に終了します。

また、各町それぞれ三社祭で着用する半纏(はんてん)の模様が決められており、44ケ町それぞれ模様が異なりますので、半纏のデザインを見ていても楽しいものです。フフっ😎

なお、上記、本社神輿(宮神輿)は神輿1基につき御祭神1柱の神霊をお乗せしていますが、町神輿の場合は3柱の神が合祀される形でそれぞれの神輿1基ずつに乗ります。

各地域へ神輿が巡幸すると浅草の街は歓喜喝采の嵐に包まれます。まさに音に聞こえる「三社祭」の風景です。

宵神輿渡御(よいみこし)もある?

地元の人にしか知られていませんが、実は「宵宮渡御」と呼ばれるものが前日となる金曜日の夜に行われています。

言わば本番に備えてのリハーサル的な要素も含まれています。

周囲が暗闇に包まれた中、町神輿自体が提灯や電飾を用いてライトアップされていますので、荒々しい活気に満ち溢れた三社祭のイメージとはまた少し違った神秘的な雰囲気の神輿巡幸をお楽しみいただけます。

一方で浅草神社境内では、いよいよ三社祭のメインと言えるべき、上記、本社神輿渡御の準備がせっせと行われています。

大行列(金曜日)※三社祭の始まりを告げる儀式※(雨天時は中止)

金曜日の午後1時、三社祭の開始を告げる大行列が開始されます。

大行列は”大”が付くだけあっておよそ300メートルも行列が「仲見世通り」「馬道通り」を中心に真昼間の道を堂々、練り歩きます。

スタート地点は、浅草寺本堂裏側に位置する花柳界隈一帯を管理する「東京浅草組合」の前です。

東京浅草組合を出発した大行列は馬道通りへ出て、松屋浅草前を経て、東京メトロ銀座線「浅草駅」前まで直進します。

浅草駅から今度は雷門の方へ移動し、仲見世通りへ入り、浅草寺宝蔵門を抜けて浅草神社境内へと入場します。

大行列が浅草組合から浅草神社に入るまでの所要時間・距離

所要時間:約1時間

距離:約1.7㎞

大行列のコース

東京浅草組合(スタート)→浅草6丁目交差点から馬道通りへ→松屋浅草前を通過→東京メトロ銀座線「浅草駅」前→雷門通り→雷門を通過→仲見世商店街へ→宝蔵門を通過→浅草神社境内へ(ゴール)

浅草神社公式配布の大名行列ルート図(令和七年)

大名行列は毎年、おおむね浅草神社(浅草寺)を中心に時計回り、逆時計回り、とで順路が変わるので注意が素敵に無敵に必要💘

大行列は、お囃子屋台(屋台囃子)を先頭に、金棒、鳶頭による木遣り、神社総代、各町役員、びんざさら舞(浅草神社神事)、浅草芸妓連の手古舞・組おどり・白鷺の舞(浅草寺三舞)で編成されます。

大行列が到着する時刻となる14時頃からは浅草神社境内の拝殿にて「びんさら舞」が奉奏されます。その後、鳥居近くに神楽殿においても舞が披露されます。

献灯提灯飾り付け

三社祭が開始されるおよそ1週間前から、浅草神社を取り囲むようにしてその周辺に献灯提灯が飾り付けされます。

三社祭の献灯提灯は数が圧倒的に多いので鉄製のポールや木製の木柱で骨組みを組み上げて、その骨組みに飾り付けされます。

この様子は三社祭が開始されるおおむね1週間前くらいに浅草神社へ来訪すれば誰でも見ることができます。

観覧できる時間は日中です。午前10時頃〜夕方17時頃の間に境内へ訪れれば見ることができるでしょう。

設置業者は例年、地元浅草の「新門(株式会社 新門)」という会社さんです。7メートルほどの骨組みに職人がよじ登り、阿吽の呼吸で見事な連携プレイであっと言う間に飾り付けされていきます。

献灯提灯の申し込み方法

献灯提灯は下記のような条件を満たせば、基本的に誰でも申し込むことができます。

| 掲吊場所 | 浅草神社境内および玉垣上特設棚 |

| 掲吊期間 | 5月初旬〜三社祭終了まで |

| 申し込み金 | 提灯1個10000円(浅草神社) ※追加献灯提灯1個5000円 (富士浅間神社「植木市」) |

| 申し込み期間 | 当年1月初旬〜5月10日まで (要問い合わせ) |

| 申し込み方法 | 所定の協賛献灯提灯申し込み書に |

お問い合わせ先:浅草神社社務所(電話:03-3844-1575)

三社祭の限定授与品は..神輿の掛け声や女神輿よりアツぜ!

三社祭に訪れたら、限定の授与品もぜひ手に入れてください。

2019年は、以下の限定授与品が用意されています。

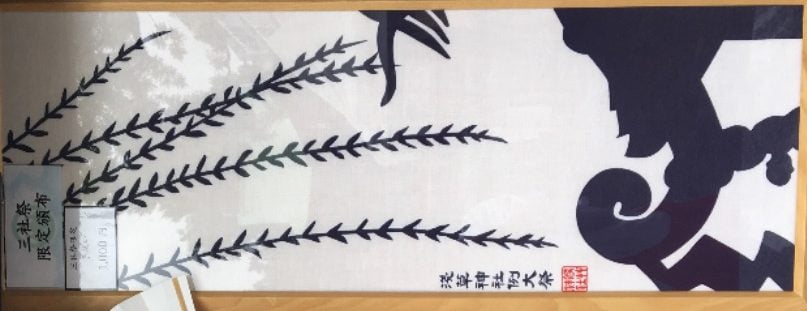

オリジナル手ぬぐい

サイズ:縦99㎝✖️横34㎝

値段:1,000円

オリジナル扇子

サイズ:横幅約27㎝

値段:2,000円

巾着(大)

サイズ:縦26㎝✖️横21㎝

値段:菫、若葉 各2,000円

巾着(小)

サイズ:縦17㎝✖️横11㎝

値段:鴇、辛子、浅葱 各1,000円

手ぬぐいは、2018年から新デザインとのことで、まさに新品ほやほや! 持っていたら、お祭りファンから羨ましがられるかもしれません!

- 三社祭限定授与品の授与場所:浅草神社境内「社務所」(拝殿を向かい見て右脇)

- 授与時間:午前9時〜午後4時30分

※限定授与品の郵送は不可。取り置きも不可。

ところで‥‥「神輿の上に乗っていいのか?」

三社祭に行くと神輿の上に乗って音頭をとっている人をたまに見かけますが、本来、神輿に乗るのは禁止です。

神輿の中には神のご分神が奉安されていますので、神輿の上で同座するだけでも無礼にあたりますが、立って神を見下ろす形で、その上、音頭をとるというのは少し行き過ぎた感は否めない。

浅草神社の公式においても「何人も神輿の上に乗る行為は禁止する」と触れが出ていますので、たとえ町会の宮頭、鳶頭であろうと乗ってはいけないということになります。

一般参加で神輿担ぎされる方はくれぐれもご留意のほどを。オホ

関連記事一覧

関連記事:東京 浅草神社・三社祭の日程(開催期間・開催場所)【何日に行くのがオススメ?】

関連記事:浅草神社・三社祭の歴史(年表/ルーツ)・由来や「刺青と三社祭の意外な関連性とは?」

もある?.jpg)

.jpg)

.jpg)